知ってる

つもりの

日本人

クイズで確認 知ってるつもりの日本人―(23)真田昌幸 ―

はじめに

日本の歴史に登場した「知ってるつもりの日本人」について、"頭の体操"的な親しみやすいクイズ形式としてまとめてみました。ぜひチャレンジして、あなたの「知ってる日本人」としてください。解答は次回に掲載いたします。

ルール

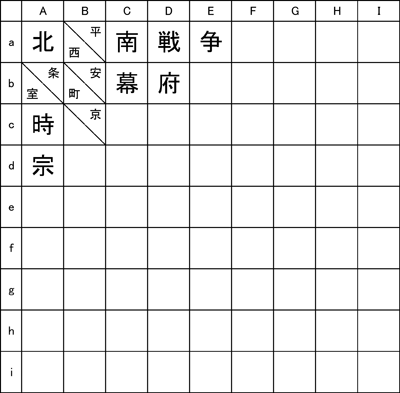

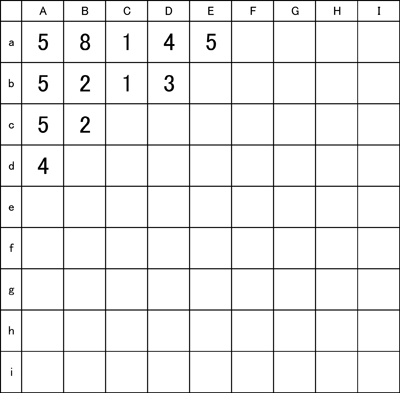

※図1

※図1- 1. タテの位置をアルファベット大文字、ヨコの位置をアルファベット小文字で示した格子状の解答欄を用います。

- 2. このパズルでは、解答は漢字(一部はカタカナ・ひらがな)で記入します。

- 3. クロスワードパズルのように、タテのカギ・ヨコのカギとなるクイズを読んで、答えを解答欄に記入します。

ただし、クロスワードパズルとは異なり、タテとヨコの解答が交差するマスには、基本的に違う文字が入ります。

例:図1ではタテAaのクイズの答えが「北条時宗」、ヨコbAのクイズの答えが「室町幕府」であるため、タテA・ヨコbのマスには「条」の字と「室」の字が入ります。

ヒント

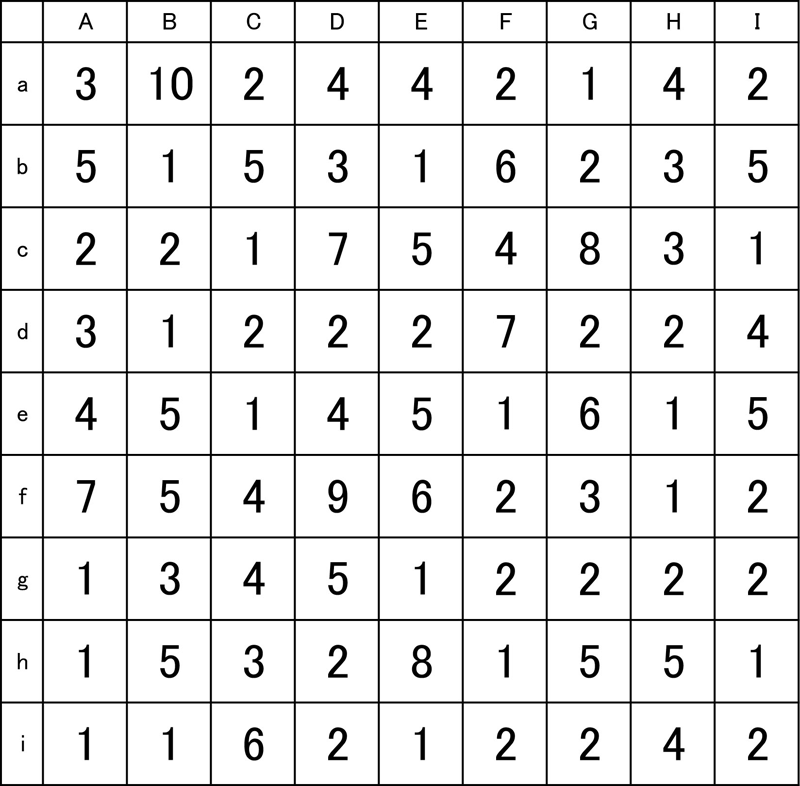

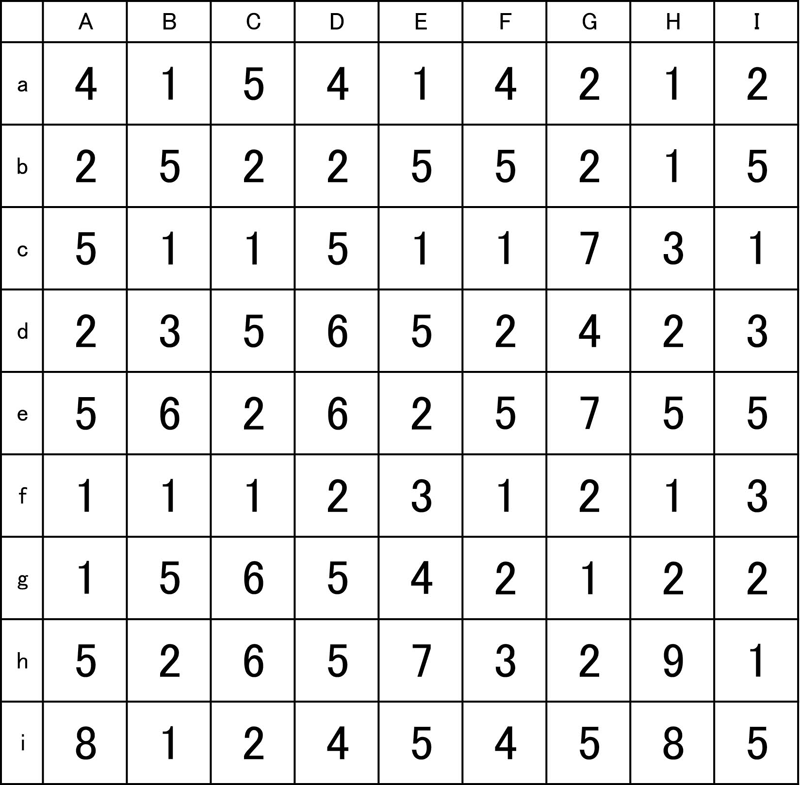

※図2

※図2ヒントとして、図2のような解答欄の各マスを数字で埋めた図があります。この数字は以下の規則に従い、そのマスに五十音のどの段(ア段・イ段・ウ段・エ段・オ段)で始まる文字が入るかを示しています。

【規則1】

ア段の音で始まる文字=1、イ段の音で始まる文字=2、ウ段の音で始まる文字=3、エ段の音で始まる文字=4、オ段の音で始まる文字=5と置き換えます。

例:「東大寺」は、「トウダイジ」の「ト」を5、「ダ」を1、「ジ」を2とし、「5・1・2」と置き換えます。

※この際、拗音や促音(小さい「や・ゆ・よ・つ」など)は無視します。

例:「律令(リツリョウ)」の「令」は「リヨ」⇒「5」とは考えずに、「リ」⇒「2」と考えます。

【規則2】

ヒントの図に記入されているのは、そのマスに入る数字の和です。

例:図1のタテA・ヨコbのマスには「条」と「室」の字が入るので、ヒント(図2)のタテA・ヨコbのマスには「条」=「ジ」=「2」と「室」=「ム」=「3」の和である「5」が入っています。

【規則3】

タテ・ヨコで文字が交差しないマスは1字しか文字が入らないので、その文字を置き換えた数字がそのままヒントに入っています。

例:図1のタテA・ヨコaのマスには「北条時宗(ホウジョウトキムネ)」の「北」の1字のみが入るので、図2のタテA・ヨコaのマスには「北(ホウ)」を置き換えた「5」がそのまま記入されています。

※このヒントを用いてクイズを解いていき、全てのマスを埋めます。

例:ヨコbAのクイズの答えが「室町幕府」であると分かった場合、「3(ムロ)・1(マチ)・1(バク)・3(フ)」と置き換えられますが、図2のタテA・ヨコbのマスに「5」、タテB・ヨコbのマスに「2」と記入されていることから、それぞれタテのクイズの答えとして「5-3=2→イ段」、「2-1=1→ア段」の文字が入ると分かります。逆にタテC・ヨコbのマスには「幕(バク)」の「1」がそのまま入っているので、解答が交差しないマスであると分かります。

(23)真田昌幸の解答

タテ

A |

b |

1582年6月に本能寺の変が起こると、昌幸は7月に○○○○に従属し、9月には徳川家康へと従属先を変えた。 |

A |

f |

昌幸の長男・信之の夫人は徳川家康の重臣である○○○○の娘であり、関ヶ原の戦いでは信之は東軍に属した。 |

B |

a |

1600年の関ヶ原の戦いに際して昌幸は西軍に属し、西上する○○○○の3万8000の大軍を籠城戦で足止めして、関ヶ原での本戦に遅参せしめた。 |

C |

f |

1585年、徳川家康は、かねて北条氏との和睦条件として取り決めてあった沼田領の北条氏側への引き渡しを昌幸に要求した。当時昌幸は徳川氏に従属していたがこれを拒否し、○○○○へと従属先を変えた。 |

D |

b |

真田氏は、信濃国の名族○○氏の流れを汲む海野氏の一族であるとされるが、その出自に関しては不明な点が多い。 |

D |

e |

昌幸の幼名。 |

E |

f |

武田信玄が北条軍を破った○○○の戦いで、昌幸は検使(将士の行動を監察する役目)を務めるとともに一番槍の武功を挙げた。 |

F |

a |

天下統一を進める豊臣秀吉からの再三の上洛命令を北条氏直が先延ばしにするなか、秀吉の裁定により昌幸の領有が認められた名胡桃城を北条方の部将○○○○が奪うという事件が起き、これに激怒した秀吉は諸国の大名に北条氏征討の命令を発した。 |

G |

b |

1600年、上杉家を攻めるため会津に向かう徳川家康に従い下野国○○まで軍を進めた昌幸の元に、西軍挙兵の報が届いた。昌幸は、長男・信之が東軍として家康の下に残り、自身と次男・信繁が西軍に味方することを決め、自領へと引き返した。 |

G |

d |

昌幸の夫人である山之手殿の出自に関しては、公家・菊亭晴季の娘、宇田頼忠の娘(○○○○の夫人と姉妹)などの説がある。 |

G |

h |

1600年の関ヶ原の戦いで西軍に属することを決めた昌幸が、東軍に属した長男・信之と別れて居城に戻る途中に信之の沼田城に立ち寄ろうとした際、留守を守っていた信之の正室の○○殿(おねい・稲姫)は昌幸の入城を拒んだとされる。 |

H |

a |

昌幸の次男・信繁は一般には○○の名で知られるが、良質の史料にこの名は見られない。 |

H |

f |

○○○○は昌幸の叔父に当たる真田家の部将で、1580年に昌幸が沼田城を攻略した際には攻撃の総大将を務め、戦後に沼田城代に任じられた。 |

I |

b |

1582年に織田軍が武田領に攻め入り、武田家の一門や重臣までもが次々に離反するなかで、昌幸は武田勝頼を自身の城に迎え入れようとしたが、途中で勝頼の気が変わって○○○○○の城に向かい、その裏切りに遭って滅んだとされる。 |

I |

g |

関ヶ原の戦い後に紀伊国に配流された昌幸は、○○○を作って家臣に行商させ、生活の足しにするとともに諸国の情勢を探らせたとされる。 |

ヨコ

a |

A |

人質として武田家に送られた昌幸は信玄の厚遇を受け、甲斐の名族の苗字を与えられて○○○○○と名乗った。 |

a |

G |

『甲陽軍鑑』によれば昌幸の初陣は1561年の第四次○○○の戦いであったという。 |

b |

C |

関ヶ原の戦いで西軍に属して紀伊国に配流された後、昌幸は赦免されることを願って徳川家康の側近の○○○○にしきりに取りなしを依頼したが、赦されないまま1611年に死去した。 |

c |

C |

1575年、信綱・昌輝という2人の兄が○○の戦いで討ち死にしたため、昌幸は真田姓に復して家督を継いだ。 |

c |

E |

昌幸の次男・信繁の夫人は○○○○の娘であり、関ヶ原の戦いでは信繁は昌幸とともに西軍に属した。 |

d |

C |

武田氏滅亡後、家を保つために目まぐるしく従属先を変える昌幸を、豊臣秀吉は「○○○○の者」と評した。 |

d |

H |

1581年、武田勝頼は甲斐国の防衛体制強化のため、昌幸を普請奉行に任じて○○城を築いた。 |

e |

A |

関ヶ原の戦いで西軍に属した昌幸と次男の信繁は、戦後に長男の信之の嘆願により命を助けられ、紀伊国高野山麓の○○○に幽居した。 |

e |

E |

1582年3月に武田家が滅亡すると昌幸は○○○○に服属して本領を安堵されたが、6月にはその○○○○も本能寺の変で死亡し、以後昌幸は目まぐるしく従属先を変えることとなった。 |

f |

A |

剣豪の○○○○○(小野忠明)は1600年の第二次上田合戦に徳川方として参加しており、徳川軍が大崩れになるなかで踏みとどまって戦い、上田七本槍の一人に数えられた。 |

f |

F |

武田信玄に仕えた昌幸は、曽根昌世(内匠助)とともに信玄から「わが○○のごとし」と評された。 |

g |

B |

真田氏は昌幸の父○○の代に武田信玄に仕え、服属の証の人質として昌幸は甲府に送られた。 |

g |

F |

1585年、徳川家から離反した昌幸に対して家康は兵を送ったが反撃に遭って総崩れとなり、重臣の○○○○が徳川家を出奔して豊臣秀吉に仕えるという大事件もあり、結局城を落とせず引き上げた。寡兵で徳川家の大軍を退けた昌幸の武名は大いに高まった。 |

h |

B |

幼い頃に服属の証の人質として武田信玄のもとに送られた昌幸は、○○○と呼ばれる小姓に取り立てられた。 |

h |

E |

1583年、昌幸は○○城の築城を開始した。この城は昌幸が2度にわたり徳川家の大軍を退けた戦いの舞台として有名である。 |

i |

B |

豊臣秀吉による北条氏攻めでは、昌幸は東山道を進む支隊に属し、北条氏重臣の○○○○○が守る松井田城などの諸城を攻略した。 |

i |

G |

昌幸の母は海野氏の重臣である○○氏の女子である。 |

ヒント

解答

(22)斎藤道三の解答

タテ

A |

a |

道三が史料に初めて現れるのは1533(天文2)年の古文書においてであり、この時道三は○○○○と名乗っていた。 |

A |

f |

従来の説では、道三の父は○○○○(左近将監)という者であるとされていた。 |

B |

c |

道三の孫の龍興は、織田信長に美濃を奪われた後、一向一揆や三好三人衆などのもとに身を寄せ信長に抵抗を続けた。最後は越前の○○○○を頼ったが信長に滅ぼされ、龍興も敗死した。 |

C |

f |

従来の説では、道三は僧侶時代の兄弟弟子の紹介で○○○○に仕え、土岐頼芸の信任を得て台頭し、○○○○を殺害して家を乗っ取ったとされた。 |

D |

a |

近年発見された史料によれば、道三の父の○○○○○は、はじめ京都の僧侶であったが、美濃に来て長井氏に仕え、次第に台頭し長井姓を称するようになったという。 |

E |

f |

岐阜県にある寺。斎藤氏の帰依を受けた。国の重要文化財である斎藤道三と義龍の肖像を寺宝とする。また、五世住職の日饒と六世住職の日覚は道三の子であるという。 |

F |

a |

道三が家督を奪った斎藤氏は、代々美濃国の○○○を務めた家柄である。 |

F |

h |

○○(濃姫)は道三の娘。織田家との和睦に際して信長と結婚した。 |

G |

c |

○○○○○(雄就・空石。姓は延永とも)は斎藤家の家臣。斎藤義龍の命により義龍の2人の弟(道三の子)を殺害したとされる。斎藤家が織田信長に滅ぼされた後は今川家・伊勢長島門徒衆などに属して信長に抵抗を続けたが、後に信長の家臣となった。 |

H |

c |

道三は嫡子の義龍に家督を譲ったが、後に義龍の弟の○○○を立てようとしたため、義龍は○○○ら2人の弟を殺害した。 |

H |

g |

従来の説では、道三は武士になる前には山崎屋という屋号の油商人であったとされ、客の壺に油を注ぐのに漏斗を使わず○○○の穴を通して垂らし、こぼしたらただにするというパフォーマンスにより大いに繁盛したとされた。 |

I |

a |

従来の説では、長井家に仕えて武士となった道三は長井家家臣の名跡を継いで○○○○○正利と名乗ったとされた。 |

I |

f |

斎藤氏は、応仁の乱における活躍で有名な斎藤○○が美濃を統一して勢力を誇ったが、1496年に利国・利親父子が戦死し、以後は家宰の長井氏が美濃の国政を左右することとなった。 |

ヨコ

a |

A |

道三が名跡を継いだ斎藤氏は、「芋粥」の説話で有名な○○○○の子の叙用が斎宮頭に任ぜられて「斎藤」を称したことに始まる氏族である。 |

a |

E |

○○○○は美濃国の武将で斎藤家に仕え、長兄・光継の跡を継いだ。本能寺の変を起こした光秀の叔父。妹が道三の正室であり、道三と子の義龍が争った際に道三に味方し、敗れて自害した。 |

b |

B |

従来の説では、道三は1528年に美濃守護の○○○○(盛頼)を追放して弟の頼芸を守護につけ、後に頼芸をも追放して美濃国を奪ったとされた。 |

b |

G |

従来の説では、道三(近年発見の史料では道三の父)ははじめ京都の○○○の学僧であったという。この寺には道三の遺言状が所蔵されている。 |

c |

C |

1556年、道三は○○○の河畔で子の義龍と戦い敗死した。 |

c |

G |

道三の正室は、明智光継の娘の○○の方である。 |

d |

C |

尾張国の戦国大名。1544年に越前の朝倉孝景と呼応して道三を攻めたが大敗し、多くの死者を出した。後に嫡子の信長と道三の娘を結婚させ、斎藤家と和睦した。 |

e |

A |

近年発見された、○○○○(義賢)が家臣に宛てた古文書の記述から、斎藤道三が一代で成し遂げたと従来考えられてきた事績は、実際には父と道三の親子二代の話であると考えられるようになってきた。 |

e |

E |

1553年、道三は美濃・尾張国境付近の○○○で娘婿の織田信長と会見した。この際に、世間から「うつけ」と評されていた信長の力量を見抜き、自分の子供たちが信長の家臣となることを予言した逸話は有名である。 |

f |

D |

○○○城は斎藤氏代々の居城であり、道三が麓の井ノ口に城下町を建設したことから井ノ口城とも呼ばれた。後に織田信長が美濃を攻略し、岐阜城と名を改めた。 |

f |

H |

1548年、道三は嫡子の義龍に居城を譲り、自らは○○城に隠居した。 |

g |

B |

従来の説では、道三の先祖は代々○○○○○であったとされた。○○○○○とは、1086年に院政を開始した白河院が設置した、院の御所に伺候する武士である。 |

h |

B |

道三の側室。もとは土岐頼芸の側室で、1526年頃道三の側室になったという。 |

h |

E |

1556年、道三は義龍との戦いで、長井忠左衛門に組みつかれたところを○○○○○に脛を斬られたうえ首を取られ、さらに手柄の証拠として忠左衛門に鼻を削がれたという。 |

i |

A |

斎藤氏の家督を乗っ取った道三は、斎藤○○と称した。 |

i |

D |

下級の者が上級の者を実力で打倒して取って代わることを○○○といい、道三はこの典型的な例とされる。 |

i |

G |

従来の説では、道三は11歳のとき寺に入り○○○と称したとされた。 |